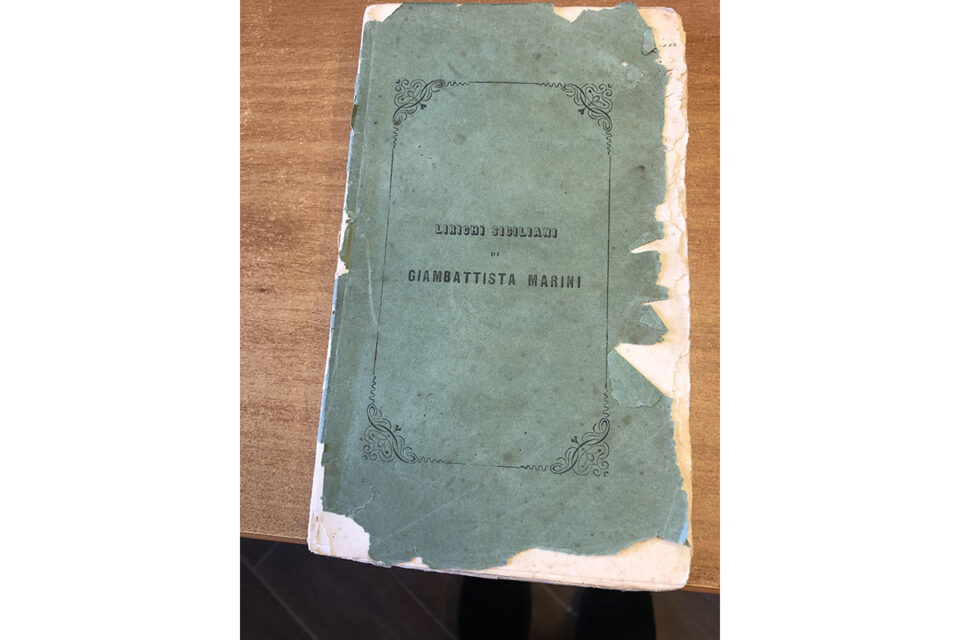

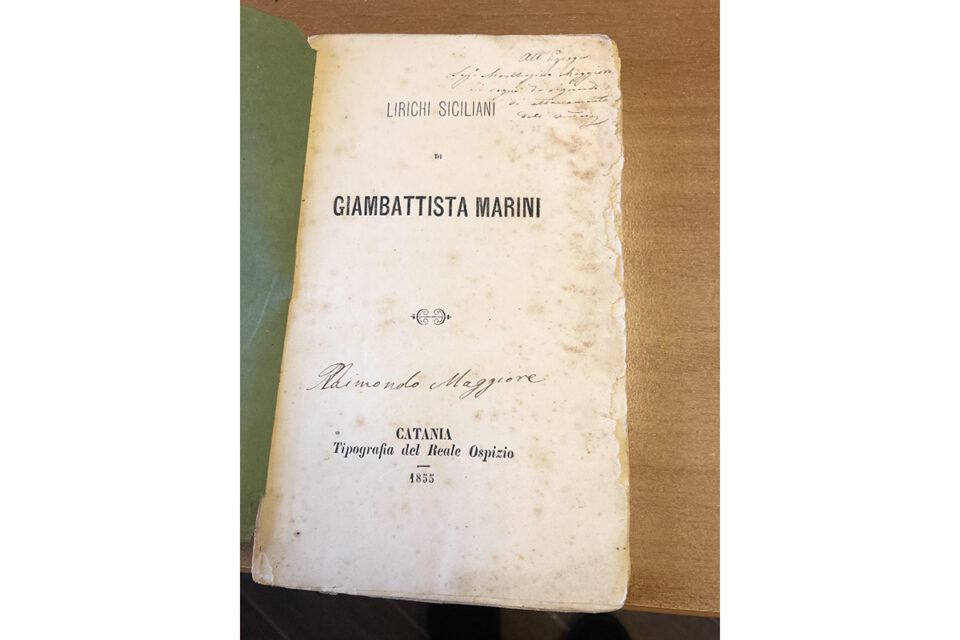

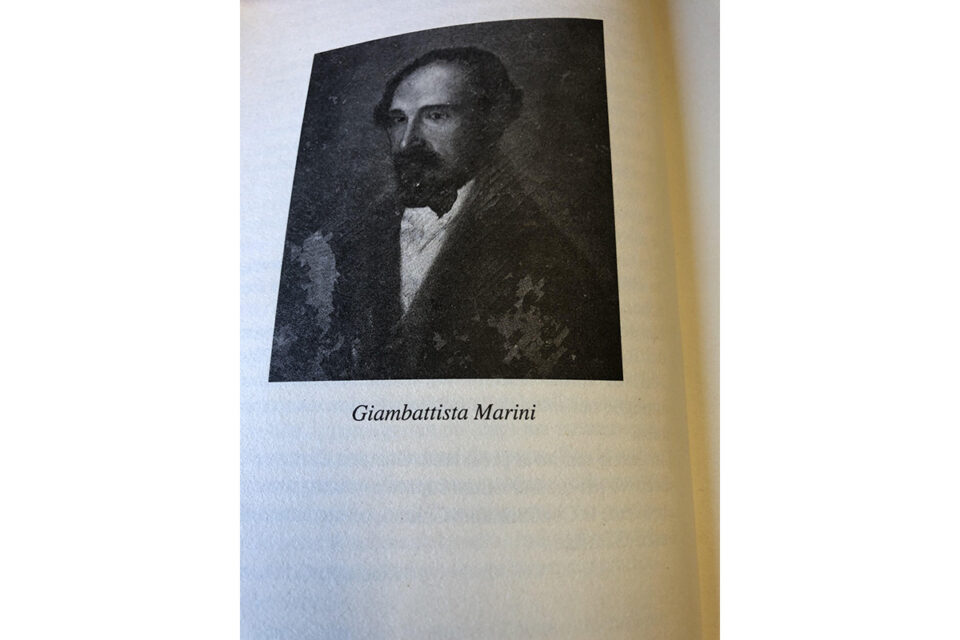

Il poeta dialettale Giambattista Marini vissuto a Ragusa Ibla (1807/1874) rappresenta una colta ed intelligente maniera di scrivere che, purtroppo, è rimasta privilegio di poche persone. Marini svolse l’attività di notaio, fu consigliere comunale, fu amminstratore e uomo di fiducia del barone Corrado Arezzo di Donnafugata, cui lo legavano una straordinaria stima ed amicizia. Sarebbe troppo lungo qui esaminare gli aspetti poetici, la sua grande cultura e lo spirito acuto che permearono i suoi scritti, pubblicati nel 1855 a Catania con il titolo “Lirichi siciliani”. Vogliamo soltanto qui fare riferimento ad alcuni momenti letterari della sua raccolta in cui emergono la capacità dell’autore e la sua plasmabilità di Poeta. Esaminiamo alcuni passaggi delle sue “Lirichi” per evidenziare al contempo la sua mano leggera e la sua grande competenza testuale, come in “L’addiu a la Virgini d’Atene”. Qui il poeta, mostrando la sua capacità di interprete e traduttore del testo di Lord Byron, compie un’operazione di adattamento del testo al mondo in cui viveva, particolarmente raffinata.

Nell’originale Byron, rivolgendosi ad un’anonima donna di Atene definita ad ogni conclusione di strofa “vita mia, ti amo”, per tradurre l’originale che parlava di “selvaggi occhi di capriola”, ha una splendida trovata. Non era facile trovare un traslato nella lingua siciliana di uno sguardo di animale qui mai esistito: una capriola. Ed ecco allora la trovata di Marini che per indicare l’esplosione di luce della capriola così traduce: “Ppi ss’occhi chi sfaiddunu” (per quegli occhi che sfavillano). Nello sguardo della donna amata dal poeta si concentra ed esplode una luce straordinaria, come se una serie di bagliori si elevassero da un volto che parla restando in silenzio. E alla conclusione il poeta ammette che non potrà più dimenticare quella donna, ma soprattutto la luce dei suoi occhi. Nel testo citato sono presenti ben diciannove poesie che traducono e ambientano nel mondo iblei i versi del Poeta greco Anacreonte: anche qui il poeta si adopra per rendere l’antico greco uno di noi. Soltanto per esempio si vuole citare ODI, 3 in cui “l’incipit illustra” il passaggio delle costellazioni che nel silenzio della notte danno ristoro ai mortali.

Ma vediamo il testo che si spiega da sé:

“Quannu l’Orsa aggirannusi Quando l’Orsa aggirandosi

‘n manu di Arturu ancora, ancora nelle mani di Arturo

menza è la notti, e placidu a mezzanotte, e placido

lu sonnu già ristora il sonno già ristora

l’omini stanchi, e languidi gli uomini stanchi, e languidi

di li travagghi, e curi”. Delle fatiche, e preoccupazioni

Il passo rientra nella classica descrizione della notte cara ai poeti ellenici, e il poeta si adopera per far rifulgere il senso di quiete che si determina.

Altro brano da prendere in considerazione è ODI, 40 in cui è ripreso il racconto paradigmatico di Eros che si lamenta con Afrodite per le punture di ape; la madre, regina dell’amore, così lo consola e rassicura il suo amato pargolo:

“Si tantu t’addulura, Se ti reca tanto male,

cc’arrispunnia, di piccula ci rispondeva, della piccola

apuzza la puntura, puntura di un’ape minuta,

pensa quali un div’essiri pensa quale deve essere

a quantu lu duluri, il peso del dolore,

di chiddi infelicissimi di quei tali molto infelici,

che tu ferisci, o Amuri!” di coloro che tu ferisci, o Amore!

Il Poeta greco ritorna tra noi, con un parlare diverso ma molto comprensibile che sia pure in vernacolo, nulla toglie alla risposta consolatoria di Afrodite.

Marini fu anche traduttore dal francese di Beranger con “Lu Re di Yvetotti” e, per certi versi, forse si compiacque veramente nel descrivere questo stravagante sovrano che procede disarmato con soltanto un cane: è amato e ospitale da tutti recando sorrisi e speranze tra brindisi vari e alla fine così si conclude il carme:

“Un re buonu di sta fatta Un buon re di tale fatta

È piccatu quannu scatta è un peccato quando muore

Oh, vivat in saeculo!” Oh, vive nel secolo!

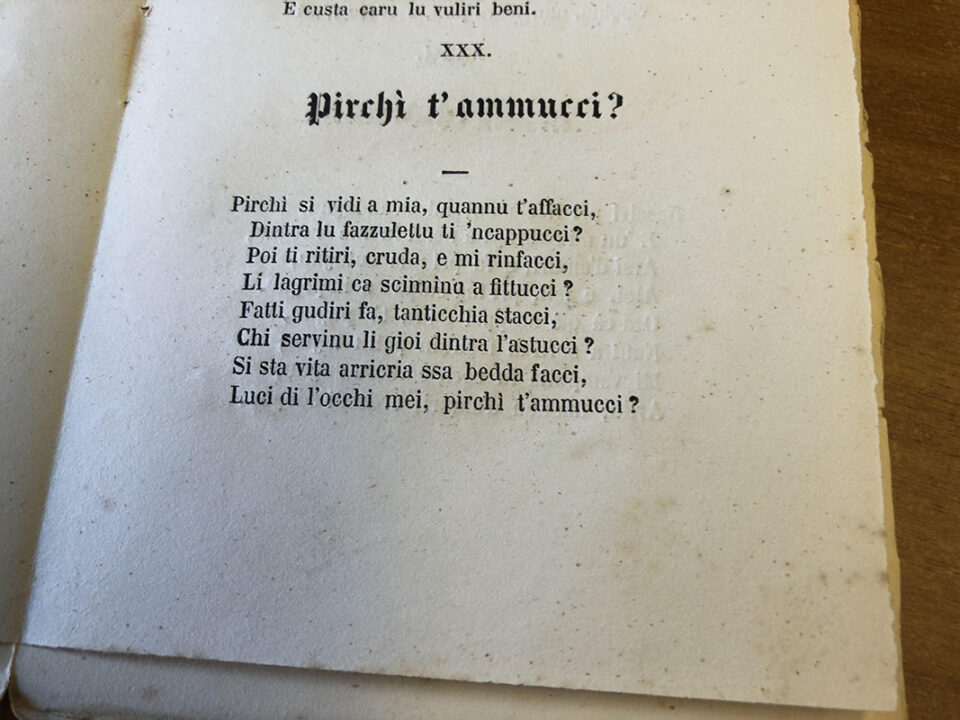

Marini sa così fondere descrizione e ironia in modo eccellente e nel contempo rende omaggio al testo originale. In codesta breve disamina ci piace concludere con un passo del gruppo poetico intitolato “Canzuni”, nel brano specifico “Perché t’ammucci?” (Perché ti nascondi?), in cui il poeta presenta una scena semplice ma straordinaria. Il poeta rivolge ad una donna amata, senza fare alcuna riferimento identificativo, ma le sue parole sono un irripetibile canto rivolto ad una delicata figura femminile. La scena si immagina dietro una finestra o un balcone e qui si consuma, ma resiste un omaggio alla cara donna amata. Il testo sa essere più esplicito di qualunque spiegazione al riguardo:

“Pirchì si vidi a mia, quannu t’affacci Perché se mi vedi, quando ti affacci

Dintra lu fazzulettu t’incappucci? Dentro il fazzoletto ti incappucci?

Poi ti ritiri, cruda, e mi rinfacci, Poi ti ritiri, triste, e mi rinfacci,

li lagrimi ca scinnuni a fittucci? Le lacrime che scendono a piccoli rivoli?

Fatti guduri fa, tanticci stacci, Fatti godere, stai un pochino con me

Si sta vita arricria ssa bedda facci, se questa vita fa godere quel bel volto,

luci di l’occhi miei, pirchì t’ammucci?” luce dei miei occhi, perché ti nascondi?

Il poeta vive l’intenso piacere di vedere la sua donna, ma nel contempo si rattrista perché lei piange: non conosciamo il motivo. Eppure vivere la scena suddetta conduce ad una considerazione semplice ma basilare: se mi ama qualcuno, perché ci devono essere ostacoli? Ognuno può dare la risposta che vuole, ma la raffinatezza di una siffatta sensazione ci mette davanti un poeta sensibile, da cui forse possiamo imparare ancora. Don Titta, come era chiamato il poeta, riesce ancora a farci sognare nel rigoroso suo modo di scrivere e , consentitemi anche, di amare

Gaetano G. Cosentini

Testo: Lirichi siciliani di Giambattista Marini, ristampa anastatica del testo originale edito a Catania nel 1855, a cura di Gaetano G. Cosentini