Nel fantasioso mondo della mitologia greca, si narra la triste storia di Lamia, bellissima regina eponima di Libia, di cui si innamorò, manco a dirlo, Zeus, suscitando, come sempre, la gelosia vendicativa della moglie Era, che punì la donna uccidendole i figli da lei avuti dal marito Belo. Alla strage sopravvisse soltanto Scilla, la figlia nata dall’unione con il dio, che, forse in un rigurgito tardivo di pietas e nel tentativo di lenire un dolore inemendabile, concesse a Lamia la possibilità di potersi cavare gli occhi, riporli in cesta per non guardare, per non pensare e per cercare di trovare un momento di tregua, una pausa al proprio strazio. La donna, privata della propria prole in modo così crudele, rivolge la sua rabbia e la sua ira verso i figli delle altre donne, che uccide e di cui beve il sangue. L’efferatezza di tali crimini altera addirittura il suo aspetto e, con un processo di corruzione della sua bellezza, che svanisce del tutto, la trasforma in mostro capace di mutare forma e sembianza e di apparire a volte addirittura seducente per attirare a sé gli uomini di cui succhia il sangue. La sua immagine diventa così per la letteratura una specie di vampiro ante litteram.

Uno dei primi a parlarne è Diodoro Siculo nella sua Biblioteca Historica, già citata in queste pagine. Lo storico racconta della spedizione condotta tra il 310 e il 307 a.C. da Agatocle, tiranno siracusano, contro i cartaginesi e, nel descrivere l’operazione militare che conduce l’esercito siciliano fino agli estremi confini del territorio di Cirene, trova anche lo spazio per raccontare del mito di Lamia, di cui i soldati scoprono la caverna dove il mostro aveva preso dimora, in un excursus tanto caro alla letteratura greca. Orazio nella sua Ars poetica descrive le lamie, dal nome della sfortunata regina, come esseri terrificanti capaci di ingoiare i bambini, di Lamia trasformata in mostro ci raccontano Apollodoro, Plutarco e Clemente Alessandrino, in una sorta di atteggiamento ambivalente che se da un lato suscita paura, dall’altro invece rimanda ad una sorta di ammirazione o timore reverenziale. Nel Medioevo, il nome di Lamia venne legato alle donne che praticavano la stregoneria (da strega, cioè strix, vocabolo greco onomatopeico che ricorda il grido degli strigidi, uccelli rapaci notturni), donne cioè capaci di ogni sorta di nefandezza facilmente riconoscibili, secondo le cronache del tempo, dal loro aspetto orribile e che si potevano uccidere solo utilizzando grandi quantità di sale e di sale si spargevano le panche delle chiese e se la donna che vi sedeva fingendo di presenziare alle funzioni, vi rimaneva attaccata, era sicuramente una lamia, cioè una strega.

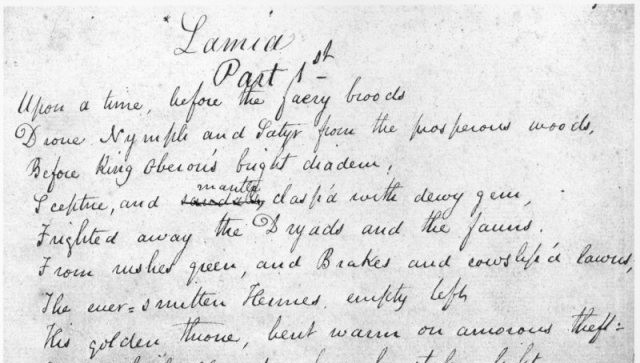

In tempi più vicini a noi, anche il poeta inglese Keats rimase affascinato dal racconto della donna lamia, il cui significato potrebbe indicare gola o voragine con chiaro riferimento alla voracità del mostro, o anche, la profondità del mare di cui non si conosce l’ampiezza, e scrisse un poemetto intitolato appunto Lamia, Goethe scrisse di lei in La fidanzata di Corinto e anche la Scapigliatura e i suoi poeti malinconici per eccellenza ne subirono il fascino inquietante di donna divisa tra attrazione ipnotica e demoniaca, il cui bacio è sempre letale, come se fosse un morso pieno di veleno (non di rado le lamie sono raffigurate infatti come serpenti). Queste creature a metà tra l’umano e il divino, sempre presenti sotto varie forme e aspetti nella cultura occidentale, sono riuscite a resistere nell’immaginario collettivo nonostante cambiamenti epocali e mutamenti religiosi e del loro comportamento si sono impossessate anche le credenze popolari che hanno adattato l’atteggiamento ambivalente di donne “fuori dagli schemi”, volgendo a proprio piacimento il mito, come ci ricorda Giuseppe Pitrè, l’attento studioso siciliano di usi e costumi della regione. Le lamie del mito e della letteratura diventano lo spauracchio dei bambini e anche degli adulti, trasformandosi in quelle che la credenza popolare indica come donne di fuora, gintuzzi di luocu, fimmini i fora, cioè spiriti che vivono all’interno delle case, invisibili ma sempre presenti e che della casa sono le sole e vere padrone, al punto tale da partecipare alle gioie e ai dolori della famiglia stessa, quando non sono loro stesse a dirigere addirittura la conduzione della vita dei componenti, decidendo, a loro discrezione, ricchezza o povertà, salute o malattia e rendendo a volte la vita talmente impossibile da costringere la famiglia ad andare via, perché a casa nun li voli, cioè la casa rifiuta la loro presenza e li caccia via. Da queste credenze derivano tutte una serie di accorgimenti che si devono espletare per permettere a questi spiriti di convivere pacificamente con i componenti della famiglia: dal sale sparso con accuratezza sul coperchio della pentola per evitare che le donne di fuora ne mangino il contenuto, alle formule che si recitano quando si va in campagna, di cui se ne cita una a titolo informativo:

Addiu, donni di locu!

Io mi nni vaju e vui arristati duocu,

mescolando insieme formule create dalla tradizione orale preghiere cristiane come il Pater noster.

Sempre il Pitrè ci racconta che a volte le donne di fuora prendono le sembianze di rospi o di lucertole, che rimangono nascoste sotto le tegole o nei giardini di casa e vanno allevate e nutrite con pane e vino e anche zucchero perché, in caso contrario, potrebbero succhiare il latte dei bambini o addirittura avvelenarlo. Ma non sempre sono così dispettose o cattive: attorcigliano i capelli dei bambini in una treccia inestricabile che prende il nome di trizzi di donna (plica polonica) per attestare la loro presenza benevola e la loro protezione ai piccoli di casa. Queste presenze buone potrebbero identificarsi, sempre secondo il dotto Pitrè nei Tritopatores, cioè nei parenti e negli antenati posti a custodia della casa o delle porte, come se fossero i Lari degli antichi romani, la cui permanenza nella mia terra ha lasciato radici profondissime. E come i Lari antichi, questi Patroneddi di casa (che Pitrè chiama geni tutelari), che si manifestano sotto forma di gechi e portano notizie buone o buona fortuna, rimarcano la loro partecipazione tramite un soffio di vento che ne indica la presenza, in una sorta di continuità generazionale che vuole indicare stabilità e sicurezza all’interno di un nucleo familiare. Due curiosità prima di chiudere: si racconta di una casa a Ragusa Ibla dove la presenza di una non meglio identificata Signora ha costretto proprietari prima e affittuari poi alla fuga per non incappare nelle sue “ire funeste”.

E ancora: “dicunt” che il proprietario del palazzo Beneventano a Scicli, uno degli esempi più maestosi del barocco della val di Noto, avesse stretto un patto con i patroneddi, in base al quale, in cambio di ricchezza e prosperità per lui e le generazioni a venire, gli era stato proibito nella maniera più categorica di uscire dall’abitazione. Vero o no, sembra che ogni qualvolta lui provava a varcare la soglia di casa, veniva massacrato di legnate da esseri invisibili e che lo costringevano a rientrare, pieno di lividi e ammaccature, queste invece ben visibili, nell’androne del palazzo.

Adriana Antoci